Intervista esclusiva a Valerio Massimo Visintin

Valerio Massimo Visintin, gioca con la sua età, afferma di avere 70 anni, ma la sua voce tradisce una prestanza ben più giovanile. Facendo due conti, non ci si crede, che da 30 anni svolga il faticoso compito di critico gastronomico e giornalista per il “Corriere della Sera”.

“Il cibo è la nostra neoideologia. E su di essa cresciamo i nostri sogni e i nostri figli. La fama televisiva è un mito in dissolvenza. Al giorno d’oggi, conta di più la verità di un mestolo e di una casseruola.”

Valerio Massimo Visintin

Ha acquisito nel tempo, una notevole popolarità nel mondo della cucina nazionale, non solo per i suoi pareri taglienti e senza filtri, ma anche per la scelta di mostrarsi in pubblico indossando un travestimento che nasconde i suoi connotati.

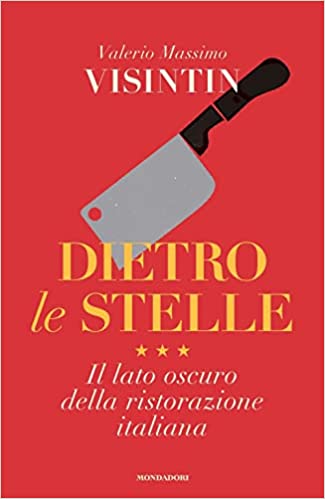

Recentissima l’uscita del suo ultimo libro Dietro Le Stelle che fornisce repliche di grande impatto a domande scomode che tutti si pongono, ma alle quali in ben pochi hanno il coraggio di rispondere.

Un libro che ogni giornalista enogastronomico, a mio parere, dovrebbe tenere sul comodino e leggere sino ad imparare a memoria certi passaggi e che ogni fruitore del settore, dovrebbe acquisire come manuale. Per il messaggio che contiene e che viene prepotentemente fuori da ogni pagina, e per la coraggiosa denuncia alla vacua apparenza di questo mondo, pur mantenendo un approccio leggero con la realtà.

Dopo averlo letto, e devo dire, essermi divertita non poco, ho contattato l’autore che mi ha gentilmente concesso una chiacchierata. Tanti gli spunti che si possono trarre dalla lettura di questo testo, ma il primo che mi viene in mente è legato proprio alla consuetudine che spinge le persone a scegliere un ristorante piuttosto che un altro.

Valerio, secondo te come nasce una moda all’interno del mondo enogastronomico?

Sinceramente non è una domanda alla quale si può rispondere facilmente. Però so che è vero, che all’interno di questo mondo, con una rapidità sorprendente, nasce una scintilla che poi dà origine al fenomeno.

Non pensi che possa essere legata alla voglia di ostentazione e di esibire degli status symbol, anche a causa della società dell’apparenza nella quale stiamo vivendo? È possibile che le persone facciano delle scelte dettate più dal bisogno di apparire che da quello di assaporare pienamente l’esperienza che stanno vivendo? Bisognerebbe capire dove inizia la ricerca della vera qualità e finisce la voglia di raccontare che si è stati in un certo posto.

Se ti riferisci alla moda dei ristoranti importanti, in cui operano chef famosi, sono d’accordo sul fatto che spesso si tratti di uno status symbol. Anche se poi, in molti di questi ristoranti da mille stelle, non ci va nessuno, perché in realtà, sono davvero elitari. Perlomeno nei ristoranti di Milano, che costano dai 150 € in su, è raro vedere clienti italiani. Poi certo, in quelli più abbordabili può essere.

Eppure, tu scrivi che l’alta cucina non esiste.

Esatto, perché questa dell’alta cucina è un’etichetta. Ci sono 1000 correnti nello scibile della creatività umana, ma nessuno si è mai intestato una etichetta valoriale. L’alta cucina non esiste, così come non esiste l’alta letteratura, o l’alta pittura. Ritengo quindi sia una trovata di marketing, anche un po’ brutale e rozza.

Esiste l’alta ristorazione, se vogliamo fare un riferimento soprattutto ai prezzi e a un certo tipo di servizio, ma l’alta cucina termina nella qualità.

A differenza di tanti altri, tu affermi che la cucina, alta o meno, non sia un’arte ma che nasca per soddisfare un bisogno primario. Però, se tu la paragoni all’arte pittorica o alla letteratura, devi considerare che esistono i grandi dipinti così come le croste.

Si, appunto, è la qualità che determina l’alto o il basso valore di un risultato. Sono cose distinte.

Mi potrebbe anche stare bene, che la si possa considerare, nelle sue forme più sublimi, una sorta di forma d’arte. Superando la contestazione di questa definizione, però, resta il problema nel momento in cui si va a collocare questa disciplina al di fuori della sua funzione principale.

Non potrà mai essere arte concettuale, ma dovrebbe essere arte funzionale, come l’architettura, ovvero, qualcosa che raggiunge la perfezione, non attraverso l’espressione soggettiva e libera dell’artista, ma attraverso l’attento e misurato armeggiare del professionista.

Il problema è che molto spesso questi cuochi fanno dei piatti che non hanno un senso logico. Non sono piacevoli, non sono comprensibili, se non con una spiegazione o una legenda a parte. Questa è una follia, perché la cucina, come sopra, può essere arte ma il ristorante deve restare un servizio, non diventare un luogo che ospita delle installazioni.

C’è un libro Bellissimo di Francesco Bonami, che ti consiglio. Si intitola “L’arte nel cesso”. Te lo consiglio perché spassosissimo, e soprattutto manda un messaggio inerente a quanto stiamo dicendo. L’autore è stato un acceso sostenitore dell’arte moderna, ora quasi pentito, perché sottolinea quanto il concetto abbia superato l’essenza stessa dell’opera d’arte.

Mi fai il nome di qualcuno che secondo te fa arte in cucina?

Non saprei, perché ultimamente mi trovo sempre più spesso alle prese con ristoranti con nomi altisonanti che però offrono una qualità non proporzionata alla fama.

Quindi a questo punto torniamo al discorso originario, perché la gente ci va?

In realtà non ci va, sono mezzi pieni o se sei pessimista mezzi vuoti.

Allora perché restano aperti? E perché continuano a nascere?

Quelli costosissimi sono il frutto di investimenti finanziari, oppure si trovano all’interno di hotel e quindi possono anche avere i conti in passivo, perché i guadagni arrivano da altre fonti, andando a usufruire del prestigio dello chef.

Chi invece fa molta fatica, e spesso ha l’acqua alla gola, sono le imprese individuali, con alte ambizioni e pochi clienti. Poi, riescono in qualche modo a sopravvivere, soltanto se c’è un indotto che glielo permette, quindi il catering e gli sponsor.

Questi ultimi, spesso, non sono visibilissimi, ma un occhio abituato, si accorge quando nel menù ci sono delle segnalazioni un po’ sospette, dove si nota l’impronta dello sponsor. Come ad esempio, la citazione del nome del pastificio da cui provengono alcuni ingredienti utilizzati.

Da quanto descritto nel tuo libro, la direzione verso la quale la cucina fine dining si sta muovendo, è ben chiara. Ci potrebbe essere, nell’immediato futuro, una correzione del senso di marcia?

Non voglio essere pessimista, ma non vedo la possibilità di miglioramenti nell’immediato.

Cosa crescerà nei prossimi anni?

Mah, le solite cose, avremo dei ristoranti etnici più o meno fasulli, avremo nuovi chef che si spostano da un posto all’altro, come delle pedine sulla scacchiera. Avremo poi, le solite interviste dove si afferma che la cucina della nonna è la loro ispirazione, per poi presentarti dei piatti da alieni, che non si capisce cosa siano, che la povera nonna può solo assistere rassegnata o rivoltarsi nella tomba. Io penso che sarà tutto uguale, se non peggio…

L’unica cosa positiva che sto intravedendo è che, il divismo degli chef, si sta un po’ attenuando. Anche se poi mi dicevano che, durante la recente manifestazione de Il Gusto, di Repubblica, siano stati acclamati come dei divi hollywoodiani. Quindi ancora la strada è lunga, per arrivare a un sano ridimensionamento.

Il tuo libro sta smuovendo coscienze e scatenando numerose polemiche, anche sui social. Credi sia un fenomeno, anche questo legato alla voglia di protagonismo di qualcuno, che cavalca l’onda del tuo successo? Gente che insomma elogia le tue idee e poi va a farsi i selfie con gli chef, chiamandoli maestri?

Sto notando anche io che mi arrivano i complimenti da persone che poi si comportano malissimo, dovrebbero riconoscersi in alcune pagine. Però fa niente, io ho detto quello che avevo da dire, e poi se la gente lo legge spero trovi uno spunto di riflessione.

È un dato di fatto che esistano le “contaminazioni gastronomiche”. Tu hai parlato di un’esplosione di ristoranti tutti uguali, magari etnici, ma sappiamo che la cucina si adatta al posto in cui si trova, non solo per gli ingredienti a disposizione, ma anche per “accontentare” la cultura del paese che la ospita. Ritieni sia una cosa sbagliata?

No no, va benissimo, ma non mi piace il termine contaminazione in cucina, perché mi fa pensare a un qualcosa di negativo. Il fatto che mi infastidisce poi, è che ci sia questa incidenza così forte delle mode, che genera la nascita a ondate di ristoranti e locali tutti uguali, creando una sorta di dittatura nell’offerta.

Come dicevamo, spesso la sostanza passa in secondo piano rispetto all’immagine, perdendo la qualità, e trasformando il successo in un’operazione di marketing. Oggi, per esempio, fa furore il Poke, che si vuol far passare come qualcosa di nuovo e interessante, ma che in realtà non è altro che una grande insalata, neanche particolarmente buona o ben condita, e soprattutto, non certo a buon mercato.

Però, se questa è una preparazione che funziona e che fa guadagnare, dove sta l’errore?

Sta nella cattiva educazione che trasmettiamo ai fruitori, perché poi, la gente, non è così attrezzata, forse non lo è più attrezzata, a respingere il linguaggio delle mode alimentari. Manca la cultura gastronomica e manca anche il senso critico; quindi, ci si lascia trascinare dalle offerte effimere del mercato. E non succede solo ai giovani, ma anche a quelli anzianissimi come me. (52 compiuti, ma ne ha dichiarato 70).

Ripensiamo ai tempi del Carosello, ricorderai che, per i primi 135 secondi, non si poteva citare il prodotto, che veniva mostrato solo alla fine. Questa era una prospettiva molto moderna, per dare all’utente la possibilità di arrivare a recepire il messaggio pubblicitario in modo graduale.

Oggi, è tutto mescolato e si è persa anche la capacità di valutare cos’è informazione e cos’è reclame, rendendoci molto più esposti all’influenza del bombardamento propagandistico.

Quando hai voglia, e immagino che non accada spesso, di andare al ristorante per i fatti tuoi e per soddisfare un tuo piacere personale, che scelte fai?

Eh, sì, non accade tanto spesso. Nel 99% dei casi, quando vado al ristorante, sono di servizio, se vogliamo usare questo termine. Vado a mangiare fuori per conto mio, giusto quando sono in vacanza, ma in questo caso, scelgo posti che siano piacevoli, nei quali godere di un bel panorama, piuttosto che di una cucina raffinata. Insomma, ho una sorta di reazione contraria ai doveri professionali. Quindi anche se mi danno da mangiare delle suole fritte, però c’è il mare davanti, io sono ben felice.

Invece a casa, cosa ti piace cucinare? Tu cucini giusto?

No, ormai non lo faccio più. Una volta cucinavo in particolare per le mie ospiti femminili, ma adesso sono sposato e ho perso l’abitudine. Anche perché sono costantemente a dieta, e quando non mangio per lavoro, consumo soprattutto insalatine e acqua.

Senti, a tal proposito, cosa pensi degli integralisti della cucina, ovvero di coloro che si battono contro la famosa rivisitazione dei piatti tradizionali?

Anche questa mi sembra una follia. Uno può fare il piatto che gli pare, come gli pare, purché poi il risultato sia buono. Molte di queste ricette tradizionali, come ha dimostrato Luca Cesari, che ha scritto un interessante libro sulla pasta e sulle fantasiose credenze, legate a dei falsi miti della cucina italiana, sono in realtà preparazioni recentissime e più volte modificate secondo le necessità.

Trovo divertente che si vadano a criticare certe cose in maniera drastica, e poi magari, dei grandi chef, ci portino in tavola delle preparazioni che non hanno né capo né coda: il bollito non bollito, l’uovo non uovo e l’oliva scomposta, cotta 18 ore a bassa temperatura.

Sei un giornalista e un critico gastronomico affermato. Che consiglio daresti a una persona che si sta affacciando a questo mondo?

Sicuramente le consiglierei di cambiare lavoro. L’editoria è in crisi, sta letteralmente franando perché la gente non legge più.

Forse perché mancano i contenuti interessanti?

Secondo me è esattamente il contrario, nel senso che i contenuti stanno peggiorando perché non ci sono le persone che leggono. In questo modo, il mestiere sta perdendo di concretezza, cosa molto grave, perché, io mi occupo di pastasciutte e ne sono consapevole, ma non bisogna dimenticare che il giornalismo è una delle colonne portanti della democrazia. Quando avremo solo contenuti sponsorizzati e notizie orchestrate in qualche modo a beneficio di chi le paga, la società andrà ancora più in crisi e perderà un importante punto di riferimento.

Mi rendo conto ancora di più di questi cambiamenti, quando tengo delle lezioni per conto del Gambero Rosso in Università come la IULM a Milano o in altre sedi.

Mio malgrado, ho scoperto che gli under 30 non leggono quasi niente, non i giornali, né tantomeno libri. Spesso non hanno la televisione e non si informano, salvo visionare i social, dove però, sappiamo bene, rimbalzano impazzite notizie generiche e fake news. Di conseguenza, nessuno vuole più pagare l’informazione, determinando che anche i compensi ai giornalisti siano sempre più risicati.

Ogni tanto capita di incontrare dei ragazzi più preparati, più curiosi che hanno ancora un senso critico, ma la maggior parte risulta poco interessata alla realtà. Vive all’interno dei cellulari, che rappresentano l’immagine sfocata e filtrata del mondo. Automaticamente si ferma ad uno strato molto più superficiale, fatto di stereotipi estetici che li rende sempre meno umani.

Anche la cucina è stata inghiottita da questo meccanismo. Da sempre, risulta legata ai ricordi, agli stimoli sensoriali, ma ultimamente i piatti sono talmente astratti che, secondo te, sono davvero in grado di scatenare emozioni?

No no, il più delle volte non scatenano proprio niente. Si certo, ci sarebbero quelle dello chef, che però tu difficilmente riesci a cogliere come lui pretenderebbe.

Però c’è il vantaggio, che mentre nella cultura, c’è questa sorta di dimenticanza e di leggerezza, nel cibo si va in profondità, perché comunque lo devi ingerire. Quindi alla fine, attraverso il gusto, le sensazioni che ricevi emergono e hanno una pregnanza superiore alla superficie.

Da qui il problema creato dallo scollamento tra la narrazione dei miei colleghi e la realtà, che rappresenta poi la risposta dei clienti. Come dicevamo prima, in questi grandi ristoranti, non ci va moltissima gente, e soprattutto non ci vanno gli italiani che hanno altra memoria del cibo nazionale.

Se un turista coreano va nel ristorante dello “cheffone” creativo, non ha un parametro di conoscenze tali che gli permettano di fare una comparazione con la vera cucina italiana, e magari può facilmente essere tratto in inganno.

Cosa che non succede con gli europei, ma soprattutto con i nostri connazionali, che in questo inganno non cascano. Non a caso, i locali più frequentati, sono le pizzerie e le trattorie di medio e piccolo cabotaggio. Anche per un’altra questione non banale, cioè quella legata al conto.

Cosa pensi delle descrizioni fantasiose dei piatti proposti? Davanti all’impazzare delle convenzioni descrittive di profumi, sapori, consistenze, spesso difficili da percepire, ti è mai venuto il dubbio che ti stessero raccontando cavolate?

Sì, diciamo che è un loro gergo, che mi fa venire i nervi, e che distrae dalla realtà. Poi, quando uno diventa ossessionato da una materia, andando ad analizzarla, sezionarla e a sperimentarla nei minimi dettagli, perde il contatto di ciò che è un insieme.

Questo capita a molti che fanno il mio mestiere. Diventando troppo analitici non colgono il panorama nel suo complesso, e finiscono con l’essere anche loro, vittime delle mode.

Ora, per esempio, è molto in uso l’amaro. Quindi i grandi chef puntano tutto su queste note pungenti, oppure sull’intramontabile famoso “gioco di consistenze”. Ancora oggi, in certi ristoranti, trovi lo stereotipo della pappetta, con a fianco l’elemento croccante. Così mi chiedo, – chi ha deciso che una cosa debba necessariamente accompagnare l’altra per ottenere l’effetto stupore? –

Non credi che questi messaggi li abbiano sdoganati soprattutto le trasmissioni televisive che parlano di cucina, come quelle che ben conosciamo? Una fra tutte MasterChef, che chiede di rispettare certi canoni considerati come una bibbia. A furia di ripetere certe cose, la gente ha finito col crederci. O no?

Si, però il vero danno, secondo me, l’hanno fatto i critici gastronomici nelle descrizioni. L’origine del fenomeno, deriva dall’avvento delle manifestazioni che hanno portato gli chef sul palcoscenico, prima in Spagna, e poi con “Identità Golose” in Italia. Solo dopo è nato MasterChef, sulla scia di questa tendenza. I primi a sostenere questo tipo di cucina concettuale siamo stati noi critici, insieme ai media, responsabili di aver generato queste manie di protagonismo da parte degli Chef.

Valerio Massimo Visintin è il tuo vero nome?

Sì sì certo, nascondo solo i connotati fisici, ma tutto il resto, nome, cognome, data di nascita, mi appartengono.

Mi ha fatto sorridere scoprire che il tuo outfit è nato casualmente pescando da oggetti che tenevi in casa.

Si, è vero, il cappotto in pelle nera l’avevo preso dopo aver visto Carlito’s Way, il film con Al Pacino. Poi pantaloni neri, una maglietta e il passamontagna indispensabile per nascondere il volto. I guanti senza dita su consiglio di mia moglie, mentre il cappello faceva parte di una mia piccola collezione, e che purtroppo posso indossare solo quando divento “Il Critico Mascherato” perché sennò mi potrebbero facilmente individuare essendo un modello insolito.

………..

Crediti Foto: Valerio Massimo Visintin